| Room | 生田キャンパス 第二校舎A館 A1004・A1005室 |

|---|---|

| tomizawa■meiji.ac.jp(■を@に置き換えてください) | |

| Tel | 044-934-7342 |

| Website |

建築構造研究室HP |

東京工業大学(現・東京科学大学)および同大学院にて鋼構造の薄板の座屈に関する研究を行う。株式会社構造計画研究所に入社後,構造設計者として12年間の実務経験を積み,新築建物の設計監理,既存建物の診断補強など,多種多様の構造種別,システムおよび用途の構造設計に数多く携わる傍ら,免震制振技術に関する開発研究により,神戸大学大学院にて社会人博士号取得。2019年度に明治大学理工学部建築学科着任。2023年度より現職。共著に「免震によるレジリエントな都市の実現を目指して」,「今さら聞けない[Q&A] 建築構造の基本攻略マニュアル」ほか。受賞に日本建築学会賞(技術),「ロバスト性・冗長性を向上させた建物の構造デザイン」 佳作入選ほか。

建築構造研究室では建築構造に関するテーマを幅広く扱っています。指導教員の構造設計に関する実務経験を基に,構造物の免震,制振などの振動制御に関する開発研究のほか,それらを適用した構造設計手法や構造性能評価に関する解析研究を行い,振動工学を軸とした構造技術による設計的なアプローチで,安全・安心な建築を幅広く考える研究に取り組んでいます。振動工学のほか,特殊材料を用いた建築物に対する最適化や生体計測による振動感覚の定量化など,材料工学や生体工学その他工学との融合研究にも力を入れています。

また,研究室内に閉じこもらず,共同(協同)をテーマとして,他研究室との共同リサーチプロジェクトなどにより,構造担当として実際のプロジェクトにも積極的に参画しています。

一言で表すなら,主体性と協調性を持つ人材です。建築構造に関する研究や設計を中心とした世の中の課題に対して興味があること,未知の領域や専門を少し外れた内容についても積極的に意見を持つこと,実験等の共同作業について協調性を持って取り組めること,これら3つが当研究室の求める人材像です。それらの資質を持った学生たち各々の能力を研究室の集合知として,豊かな研究活動を行いたいと考えております。そして将来,社会に出ることを前提として,自身で課題を発見し,解決するために試行錯誤して目標を達成するための努力ができる人材,目標に対して自分の意見を持ちながらも相手の意見を尊重することができる人材を育成することを目標としています。

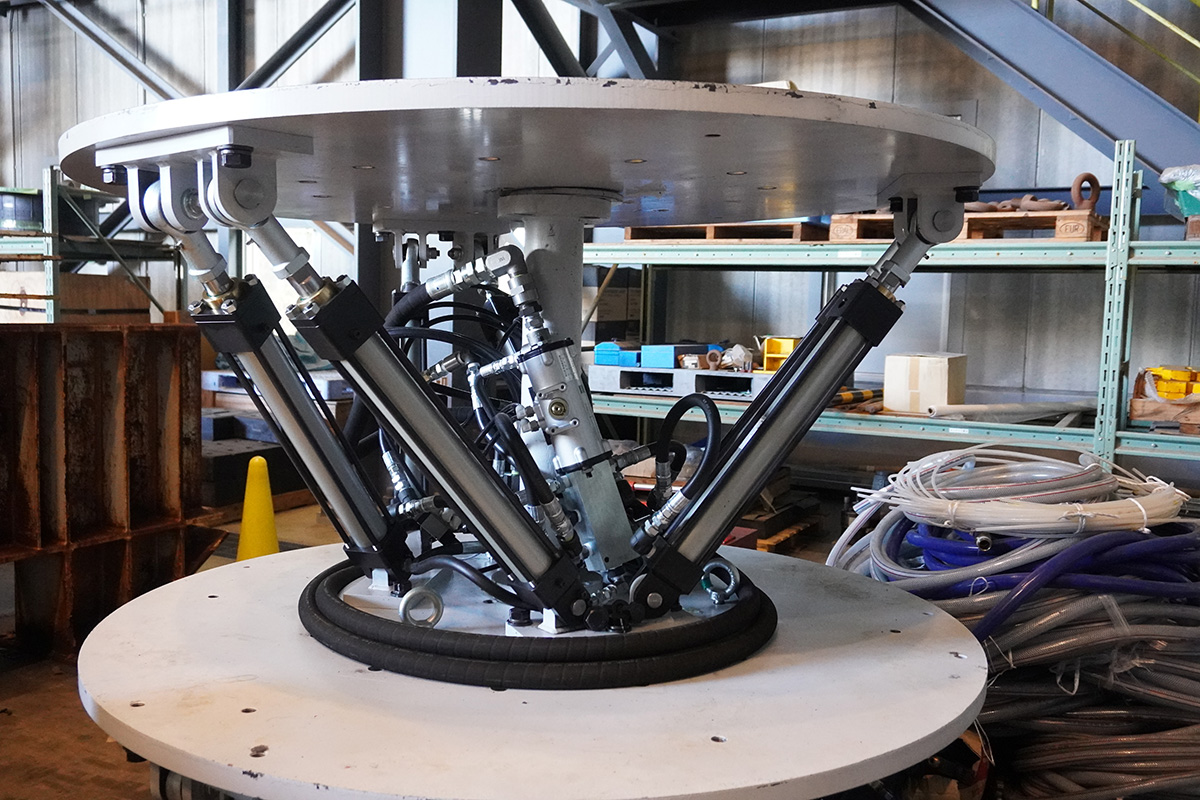

従来の免震技術がもつ課題のひとつに,縦揺れへの対策が挙げられます。一般に多く普及している免震技術は横揺れのみを対象にしています。横揺れのみでも十分な構造安全性は期待できますが,近年では建物への要求性能も高度化し,室内家具や設備機器等の被害に影響すると考えられている縦揺れに対する配慮も今後必要となると考えられます。本研究室では,国立研究開発法人防災科学技術研究所との共同研究により,水浮揚方式を導入した高性能の水平免震に加えて,縦揺れ対策として新たに開発したパラレルリンク機構を用いた鉛直免震による3次元免震技術の開発研究を行っています。

パラレルリンク機構

私はゼネコンで施工管理を務め、現在は同社で構造設計に就いています。学生時代は振動制御に関する研究を行っていました。その経験があってか、某所で最先端振動実験を見学させていただく機会に恵まれ、構造設計者になる志を思い起こされる良い体験でした。

富澤研は配属当時に生まれた研究室で、何をするにしても0から手を付けられる点に惹かれて選択しました。当時の私を省みても、解析や実験を自由気ままにする勝手な学生でした。一方で、ゼミや講義には真面目に取り組んでいた思います。3年在籍した実感として、皆が結構そんな感じでした。富澤研の風土は大らかな規律があります。

組織設計事務所で構造設計を行なってます。研究室での思い出は、日々のゼミ活動です。全員が個々で色々な分野の研究を行っているのが特徴の研究室です。だからこそ分野に捉われずにたくさんの世界を見ることができた事は、社会人になって振り返ってみた時に良い経験だと思います。また研究だけでなくゼミ活動などみんなでやれた事は、短い研究室生活において大切な忘れられない思い出です。そんな今でも語り合える仲間に出会えたことは私の人生での自慢です!